筆界・筆界特定-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記法第123条(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

二 筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

三 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。

四 関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

五 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

不動産登記法第124条(筆界特定の事務)

筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

不動産登記法第125条(筆界特定登記官)

筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。

土地家屋調査士過去問H19-9

次の対話は、筆界特定制度に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

教授: 筆界特定制度とは、どのような制度ですか。

学生:ア 土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が当該土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置等を特定する制度です。

教授:表題部所有者の相続人や所有権の仮登記名義人は、申請をすることができますか。

学生:イ いずれも申請することができます。

教授: 筆界特定の申請は、そのほか、どのような者がすることができますか。

学生:ウ 所有権登記名義人から土地の全部を譲り受けた者も、代位原因を証する情報を提供して代位申請をすることができます。

教授: 筆界特定の対象となる筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合には、新たに当該土地の所有権の登記名義人となった者は、当該筆界について改めて筆界特定の申請をすることができますか。

学生:エ 新たな所有権の登記名義人は、筆界特定の申請をすることができます。

教授: 筆界特定の結果について不服がある場合には、申請人は、審査請求をすることができますか。

学生:オ いいえ。筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界についての認識判断を示すもので、行政処分には当たりませんので、審査請求をすることはできません。ただ、不服がある場合には、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することができます。

土地家屋調査士過去問H19-14

次の図は、筆界特定制度の手続の流れ図である。それぞれの枠に後記の1から5までの用語から適当なものを選んで当てはめた場合に、ウの枠に当てはめる用語として最も適当な用語は、後記1から5までのうちどれか。

1 意見聴取等の期日

2 筆界調査委員の指定

3 却下

4 筆界調査委員の意見提出

5 筆界特定登記官による審査

筆界特定の申請

↓

【 ア 】→【 イ 】

|

公告及び関係人に対する通知

↓

【 ウ 】

↓

事実の調査の開始

↓

【 エ 】

↓

【 オ 】

↓

筆界特定

|

公告及び関係人に対する通知

土地家屋調査士過去問H20-7

次の対話は、筆界に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

教授: 土地の境界には、大きく分類すると、公法上の境界と私法上の境界とがありますが、これについて説明してください。

学生:ア 公法上の境界は、法的手続を経て公示されている土地の区画線で、不動産登記法では筆界という語で定義されています。これは、私人が自由に動かしたり、新たに設定したりすることができないものです。これに対し、私法上の境界は、所有権界や占有界等、私人間で自由に取決めのできるものです。

教授: では、筆界の成り立ちについて説明してください。

学生:イ 筆界は、明治時代に行われた地租改正事業により創設されたといわれています。徴税目的のために、所有者とその土地の位置及び形状等を調査し、台帳に登録しました。その際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画を成す現地の線が原始的な筆界と考えられています。

教授: 筆界は、その後も新たに創設されていますが、それはどのような場合ですか。

学生:ウ 分筆の登記がされた場合、地積に関する更正の登記がされた場合、土地区画整理法等の規定に基づく換地処分がされ、その登記がされた場合などがあります。

教授: では、いわゆる筆界確定訴訟の確定判決によって示される筆界はどのような性格のものですか。

学生:エ 裁判官が、過去に形成された筆界を探し出したもの、又は探究してもなお不明の場合に裁判官により再形成されるものです。この判決によって示される筆界は公的な存在ですので、この判決は登記官等の第三者にも効力が及びます。

教授: 無番地の山林と無番地の道路の境界線が、地図に準ずる図面に表されている場合に、その境界を現地において確認することができるとき、これは筆界特定申請の対象となる筆界と認められますか。

学生:オ 未登記の土地同士の境界であっても、先に述べました地租改正事業の際に作成された改組図やその後の更正図に示されていたものは筆界と認められるので、筆界特定の申請もすることができます。

土地家屋調査士過去問H20-12

筆界特定制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 筆界特定の申請情報に補正することができる不備があり、登記官が補正を認める相当な期間を定めたときは、その期間内に、当該補正すべき事項に係る不備を補正することができる。

イ 筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。

ウ 筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置について意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。

エ 筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。

オ 筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H21-12

オ 筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。

土地家屋調査士過去問H21-15

次のアからオまでの筆界特定の申請のうち、その申請が却下されるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請

イ 筆界の特定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請

ウ 表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請

エ 対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請

オ 一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請

土地家屋調査士過去問H22-10

筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

イ 甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

ウ 甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

エ 甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

オ 甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。

土地家屋調査士過去問H23-9

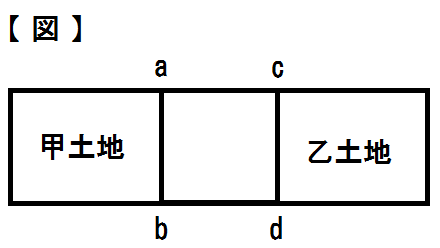

下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(以下本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。

ア 甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。

イ 甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

ウ 甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいづれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界がc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

エ 乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることとなる。

オ 筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。

土地家屋調査士過去問H24-10

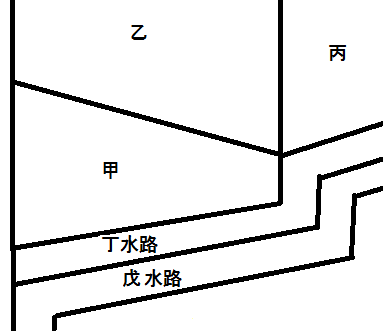

次の{図}に示されている各土地筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

| 公有水面 |

|

ア 甲土地と乙土地との筆界について既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合においては、当該筆界特定の資料となった文書が偽造されたものであったときでも、甲土地の所有権の登記名義人であるAは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAから甲土地の公有水面側の一部を譲り受けたBは、甲土地及び丙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

ウ 甲土地について登記された抵当権の登記名義人であるCは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

エ 無番地の丁水路を所有するD市は、丁水路及び隣接するE市が所有する無番地の戊道路を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

オ 甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するFに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合であっても、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H25-18

次の対話は、筆界特定に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:筆界特定登記官によって筆界特定がされ、筆界特定書が書面をもって作成されたという事例について、考えてみましょう。

筆界特定登記官が筆界特定をした後は、どのような手続きが行われますか。

学生:ア 筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければなりません。

教授:筆界特定の対象土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である場合において、筆界特定がされた後は、筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、どこに保管されますか。

学生:イ 筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、B出張所ではなく、A法務局において保管されます。

教授:筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、どのようになっていますか。

学生:ウ 筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。

教授:筆界特定書が作成された場合においては、誰でも当該筆界特定書の写しの交付を請求することはできますか。

学生:エ はい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができます。

教授:甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記載がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録されますか。

学生:オ 筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。

土地家屋調査士過去問H26-4

次の文章中の( ア )から( オ )までの空欄に後記の{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、表題部所有者に関する文章となる。( ア )から( オ )までの空欄に入れるべき語句の組合せとして適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。

「不動産の表示に関する登記は、昭和35年の不動産登記法の改正により創設された制度である。この改正前は、不動産の物理的状況を把握するための公簿として( ア )の制度が存在し、現在の登記記録における表題部に記録される登記事項は、この公簿の記載に依存していたといえる。昭和25年に、地租及び家屋税が廃止され、土地及び建物に対する税金については、固定資産税として( イ )が徴収することとされた後、昭和35年に、現在の登記記録における表題部に当たる( ア )の制度と権利部に当たる( ウ )の制度が統合・一元化されることとなった。

この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の( エ )を特定する機能を有しているとされ、また、( オ )の登記を申請する際の( エ )を特定する機能も有しているとされる。」

【語句郡】

| A 登記簿 | B 不動産登記 | C 土地台帳・家屋台帳 |

| D 市町村 | E 国 | F 都道府県 |

| G 用役物権の設定 | H 所有権の保存 | I 所有権の移転 |

| J 申請適格者 | K 申請代理人 | L 納税義務者 |

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| 1 | B | F | C | K | I |

| 2 | B | E | A | J | H |

| 3 | C | E | B | K | H |

| 4 | C | D | B | J | H |

| 5 | C | D | A | L | G |

土地家屋調査士過去問H26-19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することとをいう。

イ 対象土地の筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された場合であっても、当該訴えに係る判決が確定する前であれば、当該筆界についてされた筆界特定の申請は却下されない。

ウ 甲土地の所有権の登記名義人の相続人は、相続により甲土地の所有権を取得したとしても、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記がされなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

エ 甲土地の一部の所有権を取得したAは、甲土地の所有権の登記名義人であるBに代位しなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

オ 筆界特定の申請をした後、その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。

土地家屋調査士過去問H27-19

次の対話は、A所有の甲土地とB所有の乙土地との間の境界についての紛争が生じた事例に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:Aが甲土地を売却するために地積の更正の登記の申請を予定していたところ、隣接する乙土地との間で境界紛争が生じた事例について考えてみましょう。まず、AとBは、和解契約によって甲土地と乙土地との間の筆界を確定することができますか。

学生:ア AとBは、甲土地と乙土地の所有権の範囲を和解契約によって確定することができるのと同様に、筆界についても、和解契約によって確定することができます。

教授:次に、Aが筆界特定の申請をする場合について考えてみましょう。筆界特定について必要な事実の調査は筆界調査委員が行いますが、どのような者が筆界調査委員に任命されますか。

学生:イ 筆界調査委員は、職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命するものとされており、土地家屋調査士が任命されることもあります。

教授:Aからの筆界特定の申請に基づき筆界特定登記官が特定した筆界が、Aが意図していた筆界と異なっていた場合には、Aは、それを不服として審査請求をすることができますか。

学生:ウ 筆界特定登記官が行う筆界特定には行政処分としての法的効力は付与されておらず、登記官の処分ではありませんので、Aは、審査請求をすることはできません。

教授:では、甲土地と乙土地との間の筆界が特定された場合には、登記官は、その結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができますか。

学生:エ 筆界特定の結果に基づき、職権で地積の更正の登記、地図の訂正等の措置をとることができるのは、筆界特定登記官に限られますので、筆界特定登記官でない登記官はそれらの措置をとることができません。

教授:最後に、AがBに対して、甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟を提起し、その確定判決を得た場合において、Bは、その判決内容を不服として、筆界特定の申請をすることができますか。

学生:オ 筆界確定訴訟は、登記所の手続きとは別個のものですので、Aが甲土地と乙土地との間の筆界について筆界確定訴訟の確定判決を得た場合であっても、Bは、甲土地と乙土地との間の筆界について、別途、筆界確定の申請をすることができます。

土地家屋調査士過去問H29-19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査にあたっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しまければならない。

イ 筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。

ウ 筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対して質問を発することができる。

エ 筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。

オ 筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

土地家屋調査士過去問H30-19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 筆界特定登記官は,申請人の地位の承継があった場合には,既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても,改めて意見聴取等の期日を開かなければならない。

イ 意見聴取等の期日は,対象土地において開くことができる。

ウ 申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は,同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。

エ 意見聴取等の期日における申請人,関係人又は参考人の陳述については,ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し,これをもって調書の記録に代えることができる。

オ 筆界特定登記官は,意見聴取等の期日において,対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に,参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

土地家屋調査士過去問R3-19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 甲土地の所有権の登記名義人から売買により甲土地の所有権の全部を取得した者は,当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされていない場合であっても,当該所有権を取得したことを証する情報を提供することにり,甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について,筆界特定の申請をすることができる。

イ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後,筆界特定がされる前に甲土地が売却され,当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記により新たに甲土地の所有権の登記名義人になった者がいる場合には,当該者から当該筆界特定の申請人の地位を承継する申出があったとしても,当該筆界特定の申請は却下される。

ウ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後,意見聴取等の期日前に,関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には,当該所有権の登記名義人の相続人は,関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく,相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。

エ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた場合には,甲土地について設定されている抵当権の登記名義人は,筆界特定の申請人から提出された資料を閲覧することができる。

オ 表題登記がある甲土地の表題部所有者は,甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について,筆界特定の申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H28-18

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。

イ 筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。

ウ 筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。

エ 筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。

オ 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続きにより筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。

土地家屋調査士過去問R2-18

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。

ア 筆界特定の申請人が,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資料を提出する場合,その提出を書面により行う必要はない。

イ 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合,申請人でない対象土地の他の共有者は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

ウ 対象土地の抵当権の登記名義人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができる。

エ 筆界特定登記官は,筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提出しない場合であっても,筆界特定をすることができる。

オ 筆界特定は,新たな筆界を形成する作用を有する。

土地家屋調査士過去問R4-19

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 筆界特定の申請人は、筆界特定の申請後、遅滞なく、筆界特定の申請をした旨を関係人に自ら通知しなければならない。

イ 既に筆界特定がされている土地の筆界について更に筆界特定の申請がされた場合には、既にされた筆界特定の内容に明白かつ重大な誤りがあったとしても、筆界特定登記官は、当該申請を却下しなければならない。

ウ 対象土地の所有権の登記名義人は、筆界特定の申請人でない場合であっても、筆界特定の手続における測量に要する費用の概算額の一部を予納しなければならない。

エ 筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。

オ 甲土地及び乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と甲土地及び丙土地を対象土地とする筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

土地家屋調査士過去問R5-18

筆界特定の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。

イ 筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

ウ 対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。

エ 筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。

オ 筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。